2025.03.15

根幹治療を受ける前に知っておくべき5つのこと

東京都大田区東急池上駅前にある池上駅前城南歯科の院長、矢端恆秋です。今回は、「根幹治療を受ける前に知っておくべき5つのこと」についてお話をしていきます。

目次

- 根幹治療とは何か?

- 根幹治療が必要になる主な原因

- 根幹治療の流れと治療期間

- 根幹治療後のケアと注意点

- 根幹治療の成功率と再発リスク

- まとめ

1. 根幹治療とは何か?

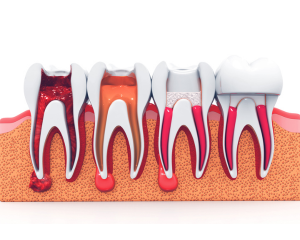

根幹治療(こんかんちりょう)とは、虫歯や外傷によって歯の内部にある神経が感染し、炎症を起こした際に行う治療です。歯の内部には「歯髄(しずい)」と呼ばれる神経や血管が通っており、ここに細菌が入り込むと強い痛みや腫れを引き起こします。そのまま放置すると歯を失う可能性があるため、根幹治療によって感染した組織を取り除き、消毒した後に薬剤を詰めて密封し、歯を残す処置を行います。

2. 根幹治療が必要になる主な原因

根幹治療が必要になる主な原因は、次のようなものがあります。

第一に、重度の虫歯です。初期の虫歯はエナメル質や象牙質にとどまっていますが、放置すると歯髄に達し、感染を引き起こします。この状態になると、通常の虫歯治療では対処できず、根幹治療が必要になります。

第二に、歯の破折や外傷です。転倒や強い衝撃によって歯が割れたり折れたりすると、歯の内部に細菌が入り込み、感染が進むことがあります。この場合も根幹治療が必要になることが多いです。

第三に、過去の治療の影響です。詰め物や被せ物をしている歯でも、その下で虫歯が進行し、神経まで達してしまうことがあります。また、過去に根幹治療を受けた歯でも、細菌の再感染が起こることがあり、再治療が必要になることもあります。

3. 根幹治療の流れと治療期間

根幹治療は、通常、数回に分けて行われる治療です。治療の流れとしては、まずレントゲンを撮影し、感染の範囲や歯の状態を確認します。次に、歯の内部にある神経や感染組織を取り除き、根管内をきれいに消毒します。この処置を数回繰り返した後、最終的に薬剤を詰めて密封し、被せ物をして治療が完了します。

治療期間は、歯の状態や感染の程度によって異なりますが、一般的には2〜4回の通院が必要です。ただし、重度の感染がある場合は、それ以上の回数が必要になることもあります。

4. 根幹治療後のケアと注意点

根幹治療後は、治療した歯を長持ちさせるための適切なケアが重要です。治療直後は、歯が一時的にしみたり違和感を覚えたりすることがありますが、数日で落ち着くことがほとんどです。

注意点として、治療後の歯は神経を失っているため、もろくなりやすいという点があります。そのため、被せ物をしっかりと装着し、強い力が加わることを避けることが大切です。また、定期的な歯科検診を受け、問題がないかチェックすることも重要です。

5. 根幹治療の成功率と再発リスク

根幹治療の成功率は、一般的に高く、適切に処置が行われた場合、90%以上の確率で歯を長持ちさせることができます。しかし、すべてのケースで成功するわけではなく、再発リスクも存在します。

再発の主な原因としては、根管内に細菌が残ってしまった場合や、被せ物がしっかり密閉されていない場合が挙げられます。また、治療後の歯が破折したり、歯茎の炎症が進行したりすると、再治療が必要になることがあります。そのため、根幹治療を受けた後も、日々のケアを怠らず、定期的な検診を受けることが大切です。

6. まとめ

根幹治療は、歯をできるだけ残すために必要な重要な治療です。虫歯や外傷によって歯の神経が感染した場合、適切な処置を行うことで、歯を抜かずに維持することが可能になります。しかし、根幹治療が成功しても、日々のケアや定期的なチェックを怠ると再発のリスクが高まるため、治療後も注意が必要です。

池上駅前城南歯科では、患者様一人ひとりに適した治療を提供し、安心して治療を受けられる環境を整えています。根幹治療について不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

歯科医師 院長 矢端 恆秋

ご相談はこちらから → https://dental-apo.jp/net/1e7c8ae6/#select